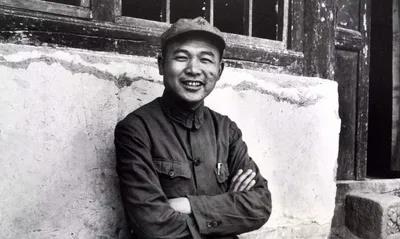

01人物简介

徐海东(1900~1970),湖北黄陂徐家桥村(今属大悟县)人。出身贫寒,当过11年窑工。1925年4月加入中国共产党。1926年夏入国民革命军,参加北伐战争。1927年大革命失败后返回家乡,任农民自卫队队长,11月率队参加黄麻起义。在创建鄂豫皖苏区的斗争中,历任中共区委书记,县赤卫军大队长,中国工农红军营长、团长、师长。1932年秋,红四方面军主力离开鄂豫皖后,任重建的第26军副军长兼74师师长,后任第28军军长、第25军军长,在极端困难的处境下,坚持大别山区的斗争。1934年11月,红25军奉中央军委指示撤出鄂豫皖苏区,向北转移,任副军长、军政治委员、军长。1935年9月率部到达陕北,后任红15军团军团长。1970年因病去世于郑州。

02党史故事

徐海东出生在湖北省原黄陂县(今大悟县)徐家桥村的一个贫苦窑工家庭。在好友、共产党人吝吉堂的影响下,25岁的徐海东毅然离开家乡,走上革命的道路。1934年,徐海东率领红二十五军开始长征,一路攻坚克难。与陕北红军会师后,徐海东在毛泽东的亲自指挥下,组织发起直罗镇战役,为党中央把中国革命的大本营放在西北举行了“奠基礼”。

这场胜利过后,陕北的气温迅速下降,进入到严冬时节,此时刚刚走过长征的中央红军面临极其严峻的形势,吃不饱不说,更严重的是,当时天寒地冻、寒风刺骨,很多战士穿的却是破烂的单衣,有的甚至连一双布鞋都没有,如何让战士顺利过冬便成为摆在中央领导人面前的首要问题。面对困境,毛泽东想到了徐海东,便托人向他送去一张借条,打算向他借两千五百元,用来解决红军吃饭穿衣问题。徐海东得信后,盘存家底,也只有七千元。

尽管他知道自己的情况也很艰难,同样急需棉衣和药品照顾伤员,但是徐海东依然决定只留下两千,将剩余的五千全部送交中央,并号召自己的部队节衣缩食。当时,反对北上、坚持南下的张国焘公然另立“中央”,自任主席,不承认以毛泽东为首的党中央领导地位。但是,曾为张国焘下属的徐海东认为,一名共产党员就应该无条件地服从中央,坚决维护党中央的领导,他就是不吃不穿,忍饥挨饿,也要保证中央红军顺利过冬。第二天,徐海东就火速派人把五千元钱送到了中央红军后勤部。他的大局意识和对党的忠诚,感动了包括毛泽东、周恩来在内的所有人,以至于多年以后毛泽东还一直记得徐海东借钱这件事,经常向人提起:“在陕北最困难的时候,真是多亏了海东同志的那五千元钱啊!”

从北伐战争到抗日战争,徐海东总是身先士卒,率队拼杀,取得一系列重大战役的胜利。10年间他9次负伤,全身上下共有17处弹痕,最重的一次是一颗子弹从他的脸上打进去再从后颈穿出来,毛泽东称赞这位对中国革命有大功的人为“最好的共产党员”。